Le pouvoir remet l’UGTT dans sa ligne de mire. Attaques coordonnées, diffamations médiatiques, menaces à peine voilées : la machine de diabolisation tourne à plein régime. La tension a rarement été aussi forte depuis l’arrivée de Kaïs Saïed au pouvoir.

Depuis une semaine, les signaux s’accumulent. Les partisans zélés du président — les fameux Zqafna — ont envahi les réseaux sociaux pour accuser l’UGTT de trahison, de corruption et de “privilèges indécents”.

Les arguments sont toujours les mêmes : les banquiers et les syndicalistes seraient trop bien payés pour oser faire grève, et la centrale, disent-ils, saboterait “l’effort national”.

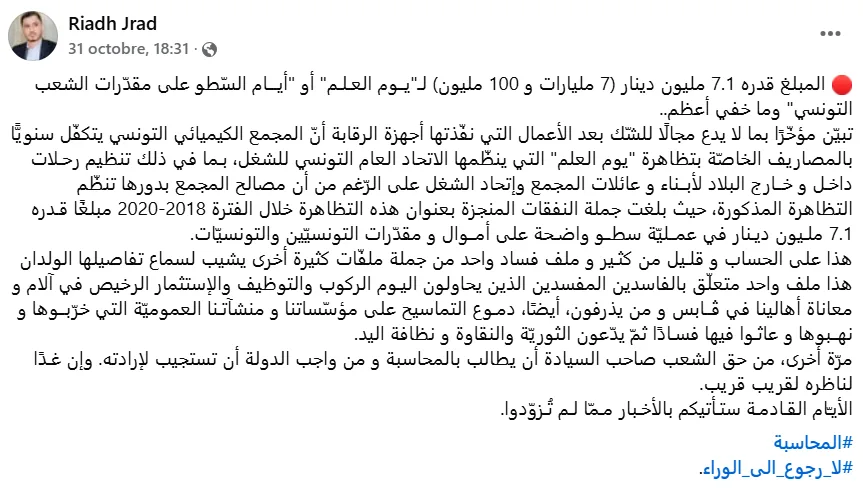

La campagne a trouvé son chef d’orchestre : Riadh Jrad, propagandiste notoire, proche du palais de Carthage et figure récurrente des plateaux d’Attessia. Ses propos sont toujours repris par des centaines de Zqafna.

Le 31 octobre, sur Facebook, il publie un post incendiaire accusant l’UGTT d’avoir reçu « 7,1 millions de dinars du Groupe chimique tunisien » pour financer la Journée du Savoir. Il termine sur un ton de menace : « Ce n’est qu’un dossier parmi d’autres… les prochains jours vous apporteront des nouvelles que vous n’attendiez pas. »

Trois jours plus tard, hier lundi 3 novembre, il remet le couvert à la télévision, documents brandis et ton rageur, sans jamais citer ni source ni cadre légal. L’accusation n’a pas besoin d’être prouvée : elle doit simplement salir.

Le climat de tension

Cette séquence médiatique intervient au lendemain d’une grève totale du secteur bancaire et financier.

Le 3 novembre, les banques, compagnies d’assurances, sociétés de leasing et intermédiaires en bourse ont cessé toute activité. À la place Mohamed Ali, devant le siège historique de la centrale, Noureddine Taboubi a salué “l’unité syndicale” et dénoncé “les campagnes de dénigrement et les restrictions qui visent le travail syndical”.

Le régime n’a pas digéré ce succès. La forte mobilisation a rappelé, une fois encore, que l’UGTT reste un contre-pouvoir vivant, capable de bloquer le pays en un jour.

Et dans un contexte de crise sociale et de colère régionale, cette démonstration a suffi à déclencher la nervosité du pouvoir.

Mais un autre sujet a enflammé la journée d’hier : la croissance vertigineuse du budget de la présidence de la République entre 2020 et 2026. Le chiffre circulait partout, alimentant les discussions sur les réseaux sociaux et réveillant la colère des Tunisiens face à l’austérité qu’on leur impose. Ce chiffre est passé de 144 millions de dinars en 2020 à 229,7 millions de dinars en 2026.

Et c’est précisément à ce moment-là que Riadh Jrad refait surface sur le plateau d’Attessia. En criant au scandale et en désignant l’UGTT comme le nouveau “ennemi du peuple”, il offre au régime une diversion idéale.

En détournant les regards du palais de Carthage vers la centrale syndicale, il transforme la colère économique en chasse aux sorcières syndicale. Une manœuvre classique : faire oublier les chiffres du palais, Gabès et le pouvoir d’achat, en pointant du doigt une corruption supposée ailleurs.

Le virage du régime

Jusqu’à récemment, Carthage semblait vouloir éviter l’affrontement direct avec la centrale. On l’écrivait jeudi dernier. Mais la donne a changé en quelques jours.

Les manifestations de Gabès, la colère écologique, les procès politiques, la dégradation du pouvoir d’achat, les suspensions d’ONG : autant de fronts que le régime ne parvient plus à contenir.

Pour détourner l’attention, une vieille tactique refait surface : fabriquer un ennemi intérieur. Cette fois, l’UGTT joue le rôle du coupable commode, celui qu’on accuse de tous les maux pour faire oublier l’essentiel.

Ce qui relevait hier du calcul prudent devient aujourd’hui une offensive ouverte. Le pouvoir ne cherche plus à éviter la confrontation, il la provoque méthodiquement.

Aux origines du bras de fer

Pour comprendre la crispation actuelle, il faut remonter à l’été.

Le 11 août, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, suspend d’un trait toutes les négociations sociales. Une décision brutale, qui rompt un équilibre social maintenu depuis Bourguiba.

La réaction syndicale est immédiate : trois jours de grève générale dans les transports publics, suivis à 100 %. Le pays à l’arrêt, le pouvoir irrité.

Le 7 août, des manifestants proches du régime se rassemblent devant le siège de la centrale pour l’accuser de corruption. La présidence cautionne l’action et publie une vidéo dans la nuit.

Quatre jours plus tard, l’UGTT répond. Lors de la réunion de la Commission administrative, les slogans fusent contre le président avec un ton des plus virulents. Le ton est posé : l’heure n’est plus à la conciliation.

Puis vient le 21 août. Près de 3.500 manifestants défilent entre la place Mohamed Ali et l’avenue Bourguiba, redonnant souffle à la contestation syndicale. Et pendant que l’UGTT crie, Kaïs Saïed marche.

Le président traverse Tunis pendant des heures, des souks aux hôpitaux, comme pour réaffirmer son emprise sur la rue. Une réponse symbolique, presque puérile, à la mobilisation syndicale : le chef de l’État veut montrer qu’il occupe le terrain, lui aussi.

La semaine dernière, le régime a entériné la rupture du dialogue social en annonçant, dans la loi de finances 2026, les augmentations salariales dans le public comme dans le privé. Une première dans l’histoire récente du pays : jusque-là, ces ajustements étaient le fruit de négociations tripartites entre le gouvernement, l’UGTT et l’Utica, où l’on discutait bien plus que de chiffres. Acquis sociaux, logistiques, avantages et tous les sujets du monde du travail sont discutés dans ces négociations. En décidant seul, le pouvoir tourne définitivement la page du partenariat social et confirme son choix d’un autoritarisme économique assumé.

L’épreuve de force annoncée

Depuis, la tension n’a jamais vraiment diminué.

L’automne a été marqué par les deux grandes manifestations de Gabès, les 21 et 31 octobre, qui ont rassemblé entre 40.000 et 45.000 personnes selon les estimations locales. C’est la plus vaste mobilisation écologique de l’histoire du pays, née de la colère d’une population excédée par la pollution chronique du Groupe chimique tunisien (GCT).

Officiellement, l’UGTT n’était pas organisatrice. Officieusement, personne n’en doute : une telle discipline dans les slogans, une telle logistique dans les cortèges et une telle mobilisation des structures régionales ne peuvent venir que de la centrale syndicale.

Son empreinte était partout, dans la rigueur de l’organisation comme dans les mots d’ordre : “Vie digne pour Gabès”, “Non à l’empoisonnement”, “Justice environnementale pour le Sud”.

Et cette main de l’UGTT, même discrète, a suffi à faire frémir le pouvoir. Car à travers Gabès, c’est tout un modèle économique et politique qui est remis en cause : celui d’un État qui exploite sans réparer, qui pollue sans rendre de comptes.

Le régime a vu dans ces marches massives plus qu’une revendication environnementale : une démonstration de force sociale capable de se transformer en soulèvement.

Et si, pendant un temps, Carthage a semblé temporiser, il a désormais changé de cap. L’UGTT n’est plus seulement un acteur social, c’est désormais une cible politique.

Le pouvoir s’efforce de la fragiliser dans l’opinion, d’alimenter le soupçon, d’user la confiance publique. Et comme toujours, la télévision et les réseaux sociaux font le sale travail à sa place.

Un pouvoir sans contrepoids

L’histoire tunisienne l’a déjà prouvé : aucun président n’a jamais gagné contre l’UGTT.

Ni Bourguiba en 1978, ni Ben Ali en 1994, ni même les gouvernements de la troïka en 2013 n’ont réussi à la plier. À chaque confrontation, la centrale syndicale s’en est sortie plus forte, plus enracinée, plus légitime.

Mais cette fois, le contexte est différent. Kaïs Saïed avance seul, sans partis, sans dialogue, sans garde-fou institutionnel. Il gouverne par la peur, par la mise en scène, par la désignation de boucs émissaires.

L’UGTT est aujourd’hui la dernière force organisée capable de lui résister, et c’est précisément pour cela qu’elle dérange.

La logique est implacable : plus le régime s’isole, plus il attaque. Après les juges, les journalistes et les avocats, la centrale syndicale devient la nouvelle cible. Non parce qu’elle aurait changé, mais parce qu’elle continue d’exister là où tous les autres contre-pouvoirs se sont tus.

Ce qui se joue aujourd’hui dépasse la seule querelle syndicale. C’est une bataille pour la respiration démocratique du pays.

Le pouvoir veut faire taire la rue. L’UGTT, elle, veut simplement la garder vivante.

Et dans cette Tunisie à bout de souffle, une vérité s’impose : tant que la centrale résistera, le pouvoir ne sera jamais totalement absolu.

Raouf Ben Hédi

5 commentaires

Judili58

Et quand l’enterrera t il ?

Citoyen_H

L’UGTT EST À BOUT DE SOUFFLE

Les dirigeants de cette centrale sont acculés.

La nasse se resserre.

Le meilleur moyen de se défendre, est celui d’attaquer !

Le populisme 5.0 est devenu son crédo.

zaghouan2040

Ce régime confirme chaque jour son incompétence et sa puérilité

Une partie de plus en plus importante de la population vit dans une misère inédite depuis le début des années 60

Je le constate chaque jour les gens ne mangent plus a leur faim

Ils ne s’habillent qu’en seconde main

Les parents se privent de tout pour les études de leur enfant études qui sont en réalité du rackett de la délinquance pure et simple

Ce pouvoir nous balance un taux d’inflation officiel qui relève du délire malsain

Idem pour le taux de chômage le taux d’investissement le taux de croissance…,…

Et dans une situation aussi catastrophique tout ce qu’il trouve a faire c’est designer l’UGTT comme coupable de tous les maux que vit ce pauvre peuple qui l’a bien cherché

Mhammed Ben Hassine

La balle est dans le camp de BN pour nous expliquer l’augmentation continue du budget de la présidence pour ne pas laisser planer les esprits

Moi je l’explique comme résultat logique de l’inflation et la deterioration du pouvoir d’achat du palais

Hannibal

Cette guéguerre ne détournera jamais l’attention parce qu’elle n’aidera pas une population qui souffre au quotidien.

Je crois profondément que la majorité de la population est plus intelligente que le criquet et sa horde, qu’elle sait très bien qui est incompétent et qui en profite.

Entre-temps, le bateau coule.